楚雄市統(tǒng)籌整合各方力量,盤活農(nóng)村資源,建立長效機制,推動農(nóng)耕文化、地方特色融入農(nóng)村人居環(huán)境整治提升,形成“村村競美麗、戶戶爭出彩、人人齊參與”的大整治格局,讓鄉(xiāng)村顏值“美起來”。

一、機制保障,讓整治成“常態(tài)”

楚雄市大過口鄉(xiāng)彝繡山

健全工作調(diào)度機制。建立市級領(lǐng)導(dǎo)掛帥、機關(guān)干部包村、村級干部包組、黨員帶頭機制,市級領(lǐng)導(dǎo)率先垂范,一線辦公、現(xiàn)場調(diào)研,研究解決農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作中的困難和問題。

組建楚雄市農(nóng)村人居環(huán)境整治工作專班,構(gòu)建市、鄉(xiāng)、村三級調(diào)度機制,今年上半年,共召開市級調(diào)度會5次,鎮(zhèn)級現(xiàn)場會、推進會113場次,村級現(xiàn)場會1123場次。

建立資金投入機制。建立財政安排一點、整合項目資金投入一點、吸引社會資本注入一點、動員社會力量支持一點、村組集體拿出一點、群眾投工投勞自給一點的“六個一點”資金投入機制,整合國家儲備林建設(shè)、水環(huán)境污染治理等涉及農(nóng)村硬化、凈化、美化、綠化、亮化和文化宣傳的項目資金,積極與平臺公司合作推進“一水兩污”“村容村貌提升”“畜禽糞污處理”融資項目。

目前共整合項目資金2.94億元、村集體投資2189萬元、社會力量投資80.18萬元,著力解決農(nóng)村人居環(huán)境整治提升資金緊缺問題。

完善督查問效機制。堅持“一月一督查、一月一調(diào)度、雙月一考核、雙月一通報”工作機制,常態(tài)化開展督查、調(diào)度、考核、通報。今年以來,開展暗訪3期、廁所問題“回頭看”督查2期,制作曝光片2期,印發(fā)通報5期,交辦各類問題536個。

統(tǒng)籌安排考核獎金1500萬元,獎勵先進,激勵后進,形成各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“比學趕超”、持續(xù)推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作的濃厚氛圍。

二、村民自治,讓群眾唱“主角”

楚雄市東華鎮(zhèn)小伍排生態(tài)園

抓宣傳。黨員干部沖在前、老少婦孺齊上陣,組織動員愛心企業(yè)、愛心人士和鎮(zhèn)村干部捐款145.71萬元,黨群齊心攜手共建宜居宜業(yè)美麗新農(nóng)村。

采取發(fā)放倡議書、開展問卷調(diào)查、組織“家家戶戶齊參與、干干凈凈過春節(jié)”系列主題活動等方式,發(fā)動群眾積極參與,累計開展入戶宣傳2605場次,張貼宣傳標語3334條,發(fā)放宣傳資料3.8萬份。

樹新風。強化村規(guī)民約、“紅黑榜”、垃圾處理收費、衛(wèi)生保潔、公共設(shè)施管護等制度約束,制定完善垃圾清運《保潔制度》和《收費制度》,革除農(nóng)村環(huán)境整治方面陋習。

聚焦“廁所、垃圾、污水、村容村貌”等重點難點,改建完成農(nóng)村戶廁67442座、公廁230座,配置垃圾收運車89輛,建成公共垃圾收運設(shè)施4067個,完成自然村農(nóng)村生活污水治理2269個,農(nóng)村生活污水有效管控率達81.4%。

重激勵。探索“垃圾換積分、積分換物品”的“愛心超市”運作模式,群眾參與村容村貌整治可以獲得積分,通過累積積分到超市兌換物品,帶動村民養(yǎng)成積極參與勞動的好習慣。

大力開展鄉(xiāng)風文明示范創(chuàng)建,組織開展“衛(wèi)生之家”等各種評比活動,培樹“新時代十星級文明戶”“最美家庭”“美麗庭院”等典型,探索推進“履職星”“帶富星”“治理星”“顏值星”“先鋒星”“五星量化”動態(tài)管理模式,揭短亮丑、獎優(yōu)罰劣,充分調(diào)動群眾參與人居環(huán)境整治的積極性,累計發(fā)動農(nóng)民群眾投工投勞11.3萬人次。

三、資源盤活,讓鄉(xiāng)村出“韻味”

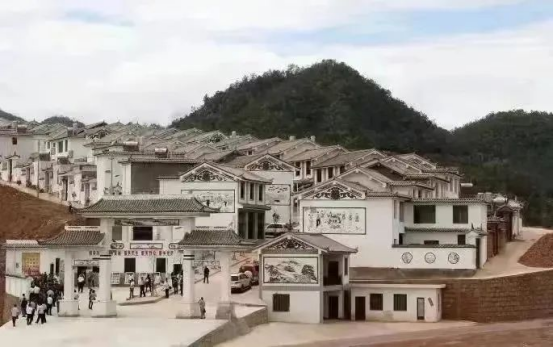

楚雄市子午鎮(zhèn)紅色文化宣傳

“小景觀”帶來“大變化”。美化綠化“屋旁、村旁、渠旁、路旁”,鼓勵農(nóng)戶外筑美麗“大家”、內(nèi)塑美麗“小家”,在院落內(nèi)閑置地栽花種草,扎竹籬笆,美化庭院,利用清理整治成果建設(shè)“小花園”“小果園”“小菜園”,因地制宜建設(shè)停車區(qū)域,打造獨具特色“微田園”景觀,以“小景觀”帶動鄉(xiāng)村風貌“大變化”。

“老村落”煥發(fā)“新活力”。將村民閑置的石塊、水缸、舊木料等資源作為建設(shè)美麗鄉(xiāng)村的“良材”,少用磚塊、水泥,通過整理再利用,在節(jié)約成本的同時,巧妙地展現(xiàn)村莊特色,留住村莊韻味,實現(xiàn)多一點“就地取材”,少一點“花錢購買”。

堅守“因地制宜,不搞大拆大建”底線,突出古村落、古建筑特色,嚴格村莊風貌管控和設(shè)計引導(dǎo),傳承發(fā)展云龍根雕、驃川花燈等非遺文化,留住村莊記憶,實現(xiàn)多一點“鄉(xiāng)土氣息”,少一點“城市味道”。

“巧融合”點亮“鄉(xiāng)村紅”。盤活閑置資產(chǎn),采取“村委會+合作社+企業(yè)”運作模式和“紅色+民俗+生態(tài)+美麗庭院”發(fā)展模式,打造集參觀、教育、傳承、體驗、駐訓(xùn)為一體的云龍紅色教育基地,拓展延伸紅色文化鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)鏈,促進文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,實現(xiàn)群眾致富,村集體經(jīng)濟增收。

采取“村組戶三級+單位+企業(yè)”模式,內(nèi)生黨群干群合力,外向單位企業(yè)借力,村組、單位、企業(yè)結(jié)對共建,形成以人居環(huán)境提升推動紅色文旅融合發(fā)展、紅色效益保障美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的生動局面。

云龍紅色教育基地開班以來,接待學員133批次6050余人,實現(xiàn)總收入135萬元,增加村集體經(jīng)濟10萬元。